Dietro l’icona però vive una storia più silenziosa: un ragazzo cresciuto tra libri usurati, pianoforti di seconda mano e corridoi di scuole pubbliche dove la poesia diventa scudo, specchio, bussola.

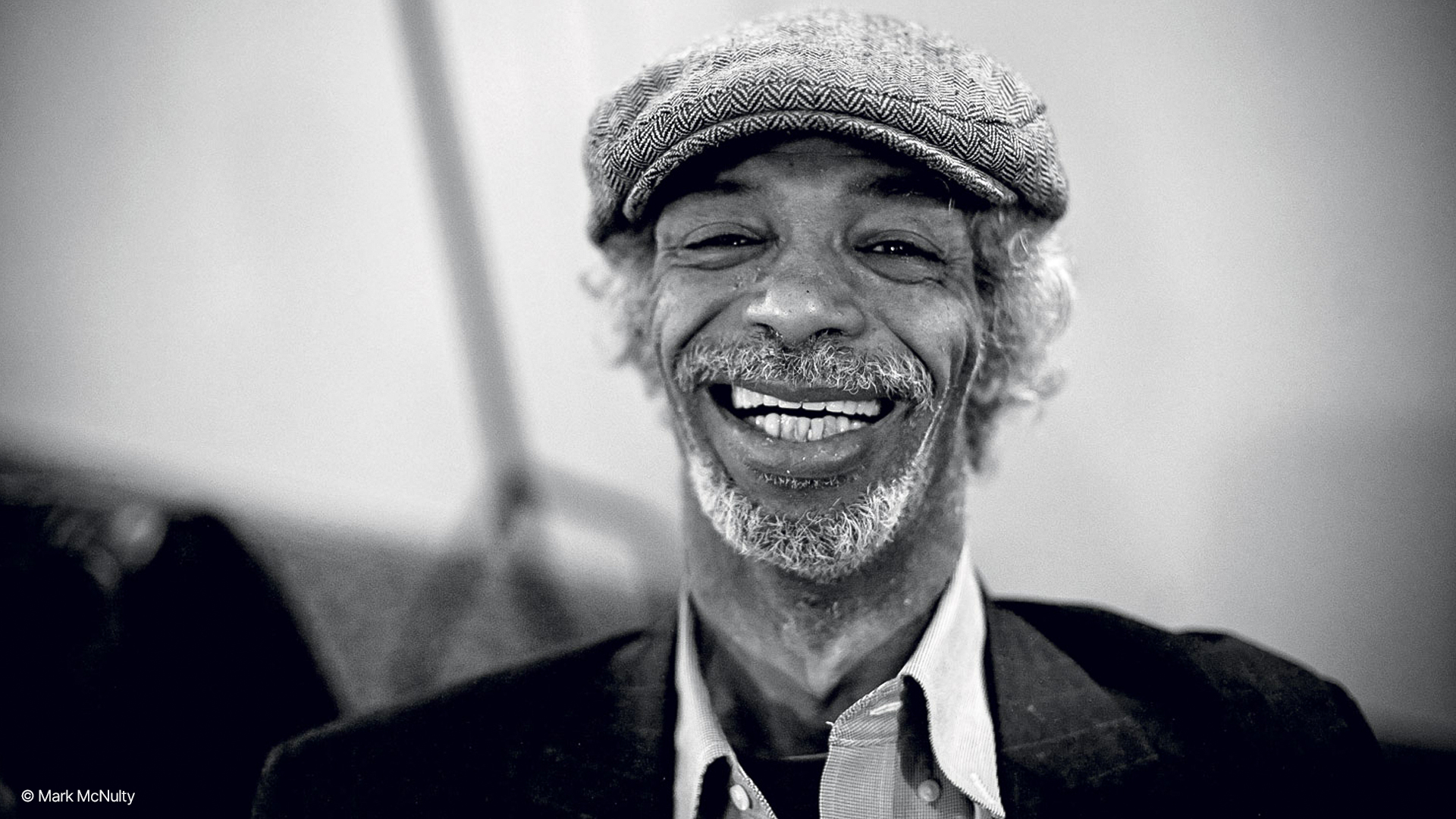

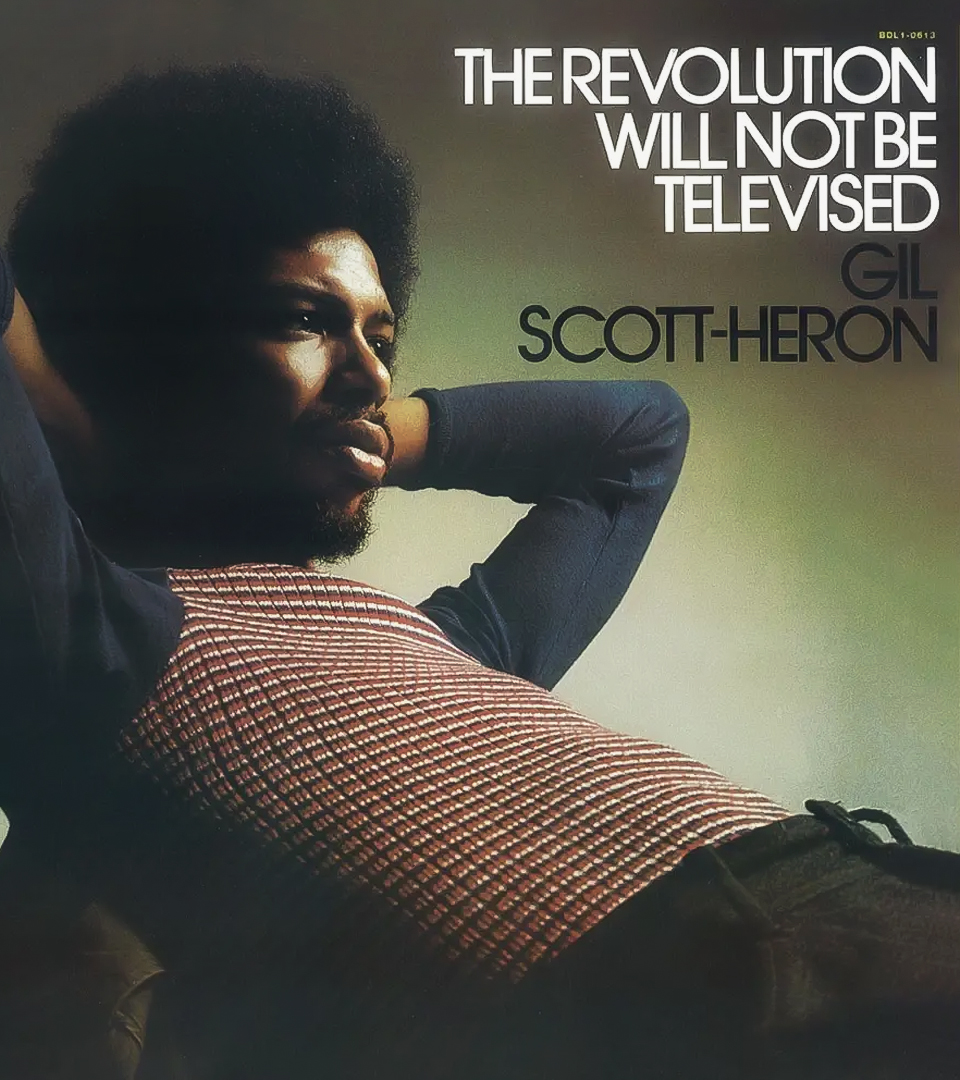

Gil Scott-Heron nasce a Chicago il 1° aprile 1949, da una cantante e bibliotecaria afroamericana, Bobbie Scott, e da un calciatore giamaicano, Gil Heron, che diventa il primo giocatore nero del Celtic a Glasgow, soprannominato “The Black Arrow”.

I genitori si separano presto e la vita del bambino cambia direzione. Va a Jackson, Tennessee, dalla nonna materna Lillie Scott, figura centrale nel suo carattere e nella sua arte: attivista, lettrice appassionata, lo guida verso Langston Hughes, lo espone alla musica e gli procura un pianoforte verticale da un rigattiere del quartiere.

In quella casa Gil impara che la parola porta dignità. Ogni settimana la nonna gli offre esercizi di scrittura, lo incoraggia a osservare il mondo e a tradurlo in racconti. Lì compone le prime storie e, a undici anni, inizia a suonare la tastiera. Ma a soli dodici anni tutto si spezza: la trova senza vita sul letto. L’esperienza lascia in lui un segno profondo e più tardi entra di sbieco nelle atmosfere del suo primo romanzo The Vulture, dove la morte visita un ragazzo di New York e quattro voci tentano di dare un senso a quella fine.

Così, dopo la morte della nonna, Gil torna dalla madre nel Bronx. La biblioteca in cui lei lavora diventa il suo secondo salotto. Tra scaffali e sedie di metallo si forgia l’idea che la scrittura rappresenta un mestiere possibile, non solo un passatempo.